※photo by アンドプラス様

\ この記事の概要をイチノセが「声」でご説明 /

ポイント

皆さんが関わるひとのなかに「めんどくさがりでいつも遊んでいたはずなのになぜかテストの成績が良かった」とか、「手を抜いているはずなのに仕事ができている」、などの不思議なひとはいませんか。

私自身、学生だった頃も現在もそのように感じるひとがいます。私はいつもあまり要領はよくないほうだったので、人一倍努力をしてやっと人並みというような性格でした。

しかしそうであるからこそ、いったいなぜ上記のような人が何でもできるのか、ということはいつも観察していました。

そして長年観察したり、実際に話をきいたりしながらわかってきたことをまとめてみたいと思います。

\スポンサードリンク/

-Contents-

1から10まですべてはやらない

※photo by TABILABO様

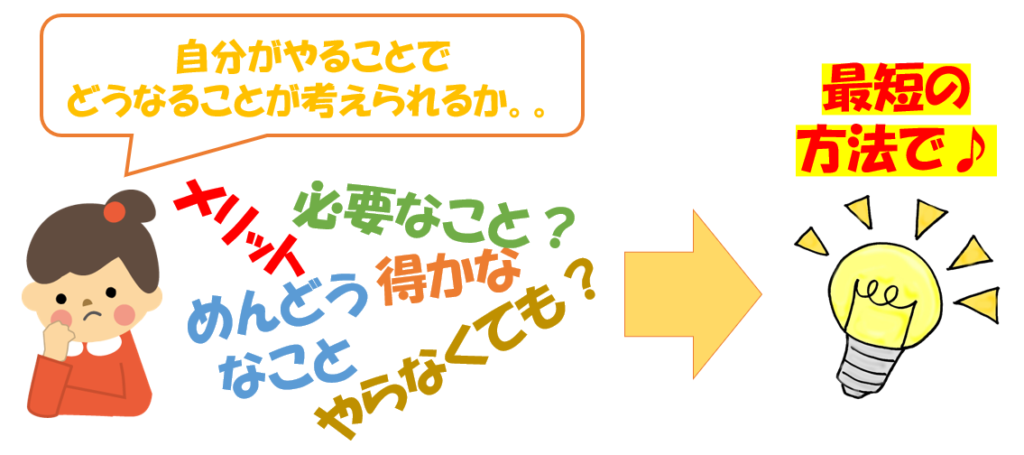

めんどくさがりであるほど要領がいいという理由のひとつには「すべてをやらない」ということがあります。

通常、なにか物事にあたるときには順を追ってはじめからコツコツと始める人が多いですが、それをやらないのがめんどくさがりの人。

そういう人と話していると、あることに気が付きます。

何かをお願いするときであろうと、プライベートで話しているときや勉強しているときであろうと、いつでも「要はこういうことね」「こうなればいちばんいいのね!」という感じで、とにかく要点をつかむのが上手なんですね。

こちらが言わんとすること、そして目的としていることを瞬時に読み取り、そこに対するいちばんの近道を考え始めます。

目的のために「おさえるべきところだけ」を見極めたら、あとはそこだけをしっかりとおさえ重点的にやることで、結果的にうまく達成できるということになります。

つまり「過程を経て、目的へ」というよりかは「目的を見て、過程を考える」という逆の思考回路ですね。

まじめにひとつひとつを・・・とやっている人にとっては「私はあんなに苦労して全部やったはずなのに。。」という風に見えるはずです。

ポイント

・目的を見て、効率のよい方法を考える

・まじめに全部はやらず要点だけ

・要点を見極める能力が高い

・最短ルートを常に考えている

常に「どうすれば楽にできるか」を考えている

※photo by Lifehacer様

私の知る「めんどくさがりさん」は、いつも ”効率化” というカッコイイ言葉を使いながら、要は「どうすれば楽チンになるか」ということを考えていました。

ただ、その「どうすれば」というのが彼/彼女らにとって強い原動力となります。

2016年に下記のような驚きのニュースが飛び込んできました。

ある、アメリカの有名企業のプログラマーの話です。

就職して最初の8カ月で、自らが担当するプログラミングのタスクを全自動化し、ただ座っているだけで仕事が終わる環境を構築。

彼は週に40時間をオフィスで過ごしましたが、6年間で実際に働いた時間は約50時間ほどに過ぎないとのこと。

一方で、就職の際に受けたプログラミングテストの結果が非常に良好だったこと、職場に話しかけてくる仲の良い同僚がいなかったことなどから、彼が実は何もしていなかったことに誰も気付かなかったそうです。

引用:GigaZine様

これ、すごくないですか。

しかも情報によると、この全自動システムを構築してからはな~んにもせずにオフィスで遊んでおり、そうでありながら日本円にして年収1000万円を稼いでいたそうです!

結果、上司にバレてクビになってしまったそうですが、クビになるころには6年間なにもせず遊び続けたことから自分がどうやってそのプログラムを組んだのか忘れてしまい、しかも6年間きちんと働けばついたはずのスキルも何も身についていなかったので、再就職に苦労したとか。

それにしてもこれは、「めんどうだな」と思った事からすごい仕組みを作り出したという点は注目すべきところですね。

「どうにか楽をできないか」と考えていたからこそ、それが原動力となり自身がなにもせずにこのようなすごいシステムができあがったのです。

彼の失敗から学ぶことは、それを「いい方向に向ける」ということですね。

ポイント

・常に「どうすれば楽になるか」を考えている

・楽にすることこそが彼らの原動力

・めんどうと思ったことからとんでもない仕組みを作ったひともいる

・その原動力を良い方向に換えればすごい力となる

めんどくさがりには「短期集中型」が多い

※photo by キナリノ様

世の中にはマメな人も多くいますが、基本的には楽しいこと以外「めんどうだ」という気持ちは誰でも持っているもの。

だからこそ、塾でも「夏季短期集中講座!」とかいうのが人気なんですね。

できれば時間をかけたくないし、できることであれば短時間で目標を達成したい。そういう気持ちが誰よりも強いのがめんどくさがりさん。

そんな人たちの行動にはいくつかの特徴があります。

めんどくさがりの特徴

・熱しやすく冷めやすい

・自分を追い込んでから物事にとりかかる

・いったん集中すると、集中力がハンパない

・手の抜きどころをわかっている

物事に対して「おもしろい!」と思ったことに対して気持ちが急上昇しますが、だんだんと面倒になり飽きてしまう。

やらなければいけないことはあっても、面倒だと思う気持ちが勝ってしまう。結果、追い込まれてから(時にはわざと追い込んで)やる。

そして目的達成のために努力をはじめると、並大抵ではない集中力を発揮。マラソンというよりは短距離走のイメージですね。

しかしそんな中でも上記「1から10まですべてはやらない」の通り、きちんと手の抜きどころはわかっているので、そこはうまく調整しています。

つまり自身のめんどくさがりな性格をわかっているので、それをうまく良い方向へ向ける方法をわかっているんですね。ですので注意なのは、こういう性格の人はマイペースにつき、ムリになにかを強いることで逆効果となることがあるということ。

はたから見て何もしていないように見えて、じつは自分の気持ちを作っているのかもしれません。

物事の判断能力に長けている

※photo by 東洋経済オンライン様

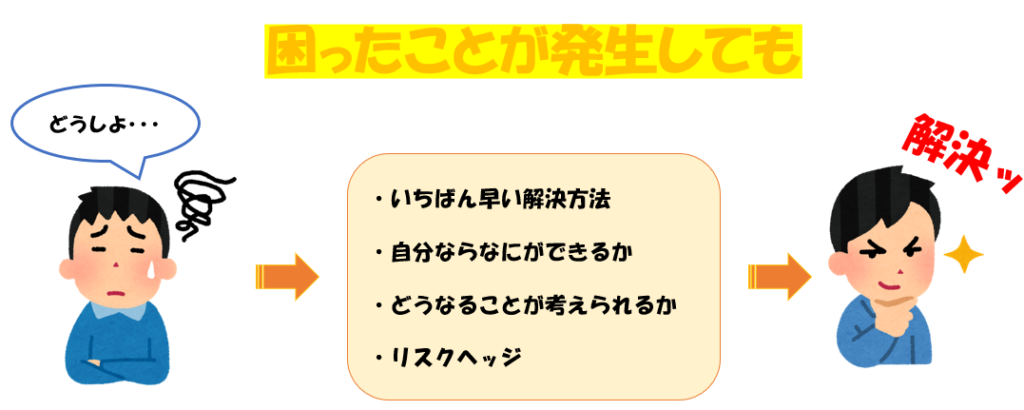

なにか物事にあたったとき、まずめんどくさがりさんが考える事は「それが果たして自分に必要なのかそうでないのか」という判断。

彼らにとって、できることならなにもしたくないけれど、得であればしたいしそうでないならやりたくない。メリットがないということに対して時間を使うことはありえない、という考えかたですね。

物事に対して本当に自分がやるべきなのか、そして面倒な思いをしてでもやる価値はあるのかを瞬時に考えます。

このように先を見通す力に長けているため目的に対して何を優先すべきか、そしてなにを切り捨ててもよいのかという「面倒なことにならないようにする段取り」をする力があります。

ここまでくると、周りからはめんどくさがりという印象はなくなり「リスクヘッジ能力のあるひと」ということになりますね。

ポイント

・自身にとって良いことなのか、先を見通す力がある

・やらなくていいことはバッサリ切り捨てる

・面倒を避けるための段取力がある

・リスクヘッジ能力に長けている

めんどうなことを避けるためにプライドも関係ない

※photo by TABIZINE様

さいごの特徴として、これが挙げられます。

ポイント

たとえば知らない土地で道に迷ったとして「ムリしてでも自分で探そう!」ということを、めんどくさがりの人はしません。なぜなら人にきいてしまえばすぐにわかるから。 そして遠くの相手に何か伝えるとき、メールなんてしません。なぜなら電話をすればすぐにすむから。

このように本来であれば遠慮したり躊躇することで時間のかかってしまうことでも「迷ったり悩んでいたりする時間がめんどくさい!」と感じるので早く終わる(解決する)ような方法があれば、迷わず行動に移すという傾向にあります。

これはまさに「行動力」ですね。

めんどくさがりであるからこそ、どうすればいちばん早く・的確に・自分ができることで解決するということをしっかりと考えています。

このようなことができれば、仕事がデキる!という評価にもなりますよね。

ポイント

・最短で解決(目標達成)できる方法を考えている

・めんどうなことにならないリスクヘッジができる

・最終的には行動力につながる

さいごに。「めんどくさがり」さんから学ぶことが多かった!

私のまわりにも、昔からずっと要領がよくなにをしてもきちんと結果をだすような人が必ずいました。

自分が努力した結果よりも、なんだか手を抜いているめんどくさがりな人の方が良い結果になることも多く、過去の私は「きっと頭のできがちがうんだ」と半ばあきらめていたんです。

しかしやっぱり悔しい思いがぬぐいきれずに、そういう人たちのことを観察していた時期が長くあって、長い時間をかけて観察をした結果、ある共通点に気がつくんですね。

「このひとたちは、めんどうなことを避けるエキスパートだ・・・。」

観察していた相手にはとても失礼ながら(笑)頭のなかでこのようなことを考えたのを覚えています。

しかしこのようなことに気づいた頭であらためて相手を見ていると、ますますここに書いたようなことが証明されるような出来事も多くあり「もしかして」が確信に変わっていきました。

人間はすぐに自分の性格を変えることはできなくても、まずは「知る」ことで考えかたがわかります。

あとは知ったことを実践し「知識」に変えることで、つぎにつながる「知恵」にすることができます。

「めんどくさがり」なひとを見てネガティブに感じるのではなく、こういった学びを得ることで「めんどくさがりも悪くないな」と思えるのではないでしょうか。

\ フォローしてね! /